ジャーナル

<EVENT REPORT>

"個"をひらくことからはじまる街の未来。

街をすこし違った角度で見て、語り、遊ぶ『SHIBUYA CAST. 5周年祭』

2022年の今年、開業から5周年を迎えた渋谷キャスト。これを記念して、4月28日~5月1日の4日間にわたり周年祭が開催されました。

クリエイターの日常とともにあり、新たな挑戦が生まれ続ける渋谷キャストの周年祭は、「広場や都市のあり方を実験する場」として、毎年ここでしか体験できない企画を展開してきました。

今年の周年祭のテーマは革新的・根源的という対照的な2つの意味を持つ「radical」。5周年の節目も、「そもそも広場や都市はどうあるべきか?」を問い、クリエイティブに実践する2つのコンテンツが実施されました。

広場には、訪れた人の想いでパブリックを彩る「HOPE WALLーふれる、はなす、こえてゆくー」が登場。多目的スペースでは、大手ディベロッパーとクリエイターが一堂に会し、都市の未来を考えるトークセッション「202X URBAN VISIONARY vol.8」が開催され、オンラインで配信されました。

コロナ禍による生活の変化も、日常として定着しつつある昨今。多くの人が動き出そうという時だからこそいったん立ち止まり、生活や街の中に本質的なものごとを見出す。そんな絶好のタイミングにあるのかもしれません。街行く人と街を創る人、双方の想いで彩られたイベントの模様をレポートします。

PHOTOGRAPHS BY

Yuka IKEDA(YUKAI)

Keishi SAWAHIRA

TEXT BY

Atsumi NAKAZATO

▶︎SHIBUYA CAST. 5周年祭

Planning & Produce: co-lab, Ground Level Inc.

Direction: 熊井晃史

Operation: シアターワークショップ

Graphic Design: BAUM LTD.

<HOPE WALL>

企画:株式会社グランドレベル(田中元子+大西正紀)

空間デザイン:長岡勉 / POINT

空間デザイン・施工 :長岡勉 戸倉一 野田慎二 / イロイロイロ研究所

制作サポート:EMARF

<202X URBAN VISIONARY vol.8>

企画主体:パノラマティクス、 春蒔プロジェクト株式会社/co-lab

渋谷キャスト周年祭担当:co-lab

HOPE WALL-ふれる、はなす、こえてゆく

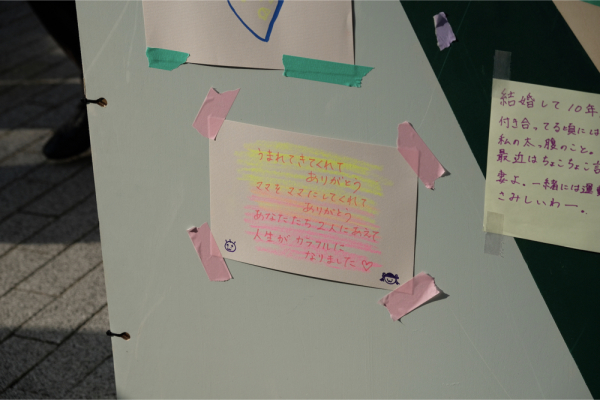

広場に現れたのは、色やカタチもさまざまな「壁」の数々。「HOPE WALL」は、コロナ禍からの歩みを進める中で、困難や葛藤の象徴となる壁を「乗り越えられるもの」「その先に人の存在を感じるもの」として改めて再定義できないかという発想から生まれました。広場全体を彩り、人々が近づいて手を加えたくなるような壁(通称「ウォールくん」)たち。各所に貼られた様々な問いに呼応するように、カラフルな紙や絵馬のような木のプレートに、言葉や絵で表現していくことが促されました。

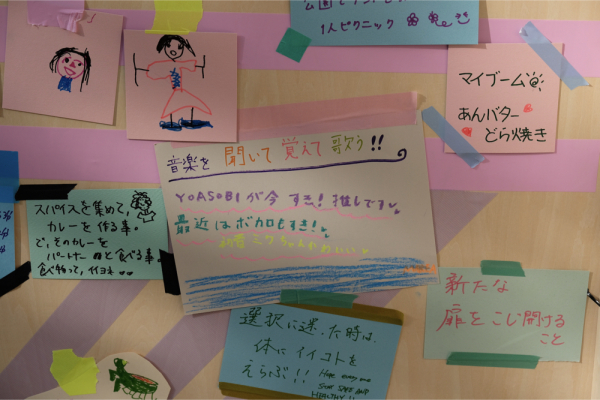

いざ壁に近づいてみると、ユニークな問いかけの数々に目が留まります。「今晩、何食べよ〜?」「最近のマイブーム!」といった他愛のない質問から、「人生の壁!ってどんなの?」「どんなことにモヤついてる?」といった心の内を聞き出すもの、遊びの要素を効かせた「LET’S 俳句でゴーシチゴー!」など、見ているだけで想像が膨らむようなものばかり。希望や願いだけでなく悩みや悲しみも共有し、街行く人の想いで公共空間を彩ることが最大のねらいです。

一人が紙に問いへの答えを描いて貼ると、通りかかった人がそれを見に来たり、貼り出された言葉のそばにまた別の感想がついたりと、リアルな想いが集まる壁に多くの人が引き寄せられていきます。

問いの周りにずらりと並んだコメントを見ると、ほっこりするものからクスッと笑えるもの、ここでしか明かせない赤裸々な想いまで実にさまざま。壁のカラフルなグラフィックと綴られた言葉が重なり合い、表情のある空間が生まれていました。

広場の入り口に置かれた丸テーブルでは、それぞれ自分の思いと対話をしながら創造力をひろげる子どもと大人の姿が。特に丸い木片が子どもたちに大人気で、神社の絵馬のように壁に結ばれていました。

さらに、子どもたちにとって壁は格好の遊び道具にもなるようです。壁同士の隙間から顔を出したり、出たり入ったり。街ゆく人の感性によって、壁が私たちの想像を超えていく瞬間にたくさん出会えました。

立ち並ぶ壁の先にあるのは、靴を脱いでくつろげる芝生のエリア。芝生の上には色とりどりの端材が並び、よく見ると値札がついているものも。これは、本企画の空間デザインを手がけた建築家の長岡勉さんらの遊び心から生まれた、気づいた人だけが買える「即席フリマ」の場。また、一人の男の子が長岡さんに「家をつくりたい」と持ちかけ、余っていた材料を使って一緒に小さな家づくりに励んでいるシーンも印象的でした。

人と人、人とものを隔てるものとしてネガティブに捉えられがちな壁も、創造性が発露するキャンバスになる。「HOPE WALL」を通して、私たちは壁が街ゆくあらゆる人を表現者として迎え入れ、その個性や想いをひらく様を目の当たりにしました。

***

202X URBAN VISIONARY vol.8

東京が再開発ラッシュにある中、「街の将来のために、個々の開発事業を横断した共有と共創の場が必要ではないか」という提言から、2019年に渋谷キャスト発の取り組みとして生まれた「202X URBAN VISIONARY」。

大手ディベロッパーとクリエイターが立場を超えて集まり、都市の課題を共有し、新たなビジョンを見出す。その目的を果たすために、URBAN VISIONARYには一つ大切なルールが設けられています。それは、参加者一人ひとりが自社の肩書きから一旦離れ、「個人の視点で自由に語り合う」こと。その大前提のもと、都市開発を先導してきたメンバーが横並びになり、本音で議論する異例の場が継続してきました。

一年ぶりの開催となる第8回目は、出発地点である渋谷キャストにゲストが集結。URBAN VISIONARYの発起人であるパノラマティクス主宰・齋藤精一氏を進行役に、noiz・豊田啓介氏、日経クロステック・日経アーキテクチュア編集委員・山本恵久氏、リージョンワークス代表社員・後藤太一氏、春蒔プロジェクト代表取締役/co-lab企画運営代表・田中陽明氏のほか、三井不動産、三菱地所、森ビル、東急ら大手ディベロッパー4社が登壇しました。

都市開発の変革。実験から実装へと移る今、何をすべきか

今回のテーマは「都市開発のREAL・DIGITAL・VIRTUAL」。今、都市開発・まちづくりは、大きな変革のフェーズに突入しようとしています。都市空間では国土交通省が主導する、都市の3D都市モデルの整備を推進するプロジェクト「PLATEAU」をはじめ、多くのエリアが行政と推進してきた実証実験が成功と失敗に振り分けられ、実装フェーズへの移行を迎えています。一方で、コロナ禍によって人々は働く環境と生活する環境の再定義を始めています。

デジタルツインやバーチャル空間の活用なども都市開発のメニューに入る今、各社は今まで培ってきたリアルなまちづくりの知恵を、どのように現実の街に実装していくのでしょうか。各社の最新の試みを共有しながら、URBAN VISIONARYの枠組みでアクションにつなげる道筋が話し合われました。

ディベロッパーの役割を問い直し、オープンな協業を仕掛ける

Set Up Talkとして、トークのトップバッターを勤めたのは、都市DXの先駆者として知られる森ビル・矢部俊男氏。オープンデータ活用事例として、自身が関わっている長野県茅野市の「災害対応行政支援システム」が紹介されました。このシステムは、地震センサーで取得したデータを3D都市モデルに表示し、街全体の安全性を見える化することが目的。防災計画や建物の耐震補強の検討にも役立つほか、防災情報に医療データを紐づけ、災害時の医療対応に展開することも検討が進められています。

自身の経験を踏まえ、「閉じる時代が続いてきた不動産開発の業態において、異なる領域をつなげることこそが、都市DXで実現すべきことではないか」と、今回のトークセッションの主軸ともなる論点が投げかけられました。

ここからは、事前に登壇者から出されたキーワードをフックとして議論を進行します。はじめに、政府が提言する「society5.0」(仮想空間と現実空間を融合させることで経済発展と社会的課題の解決を両立する社会)に向け、ディベロッパーの業態転換が求められているのではないか、という話題に。スマート社会とは「共創」が求められる時代であり、ディベロッパーも別業界とオープンに協業していくことが必要だという共通認識が示されました。

続いては「街の多層化」をキーワードに、東急が渋谷で進めているXR技術(現実世界と仮想世界を融合することで、現実にはないものを知覚できる技術)の紹介へ。

渋谷キャストで実施された「渋谷空想水族館」など、ARコンテンツを体験できる渋谷のスポットが今後増えていくと、街はリアルからデジタル、バーチャルへと多層化することが予想されます。「箱」をつくっていた不動産の役割を振り返りながら、バーチャルとリアルの中を行き来する「個」をシームレスにつなぐ「サービス業」「プロデュース業」こそがディベロッパーの生業になるのではという指摘もなされました。

都市のDXを考える上で欠かせない「都市OS(都市に存在する膨大なデータを収集・分析した、他の自治体や企業・研究機関と連携するためのプラットフォーム)」の話題では、特定のIT企業が独自の仕様でシステムを囲い込む「ベンダーロック」を解放することが喫緊の課題としてあげられました。これが都市開発における共通基盤を構築するための必須条件であり、OSを共通化することは絶対的に必要であるとの指摘も。

エリアを囲い込むことで利権を守ってきた不動産業は意識を変革し、データのオープン化がもたらす価値を理解することの重要性が共有されました。

DXは「人」のための手段に他ならない

議論はDXの核心へ。 DXの舞台を都市部だけでなく地方にもひらいていく「分散型社会」についての議論に加え、リアル/バーチャル問わず、「人」を中心に都市開発を考えることの重要性が挙げられました。人々の参画を考える上で重要なキーワードとして「エンタメ」があがり、不動産事業がコンテンツと連携することの意義が語られました。

さらに「ディベロッパー間の相互運用を生む仕組みはどうあるべきなのか」と、都市開発を担う当事者の立場から真摯な疑問が投げかけられ、「災害」「バリアフリー」といった、誰もが納得できる“必然性”のトピックに対するアプローチが各社の共創の鍵となることも指摘されました。

そして、熱を帯びた議論もクライマックスへ。これまでの回でも「アクションを起こしたい」と発言してきた齋藤氏は「アクションにつなげるために、このメンバーを中心に団体を立ち上げることを宣言しておきたい」と最後に決意を語り、白熱した議論を締め括りました。

以前にも増して、ディベロッパー自らがその役割と責任を批判的に問い、よりよい都市の実現に向けたアクションを探る姿が記憶に残った今回。

都市開発の最前線にいるディベロッパーの担当者が、「個」として率直に意見を交わすURBAN VISIONARYの意義を再確認するとともに、企業や都市の単位では解決しきれない課題を改めて省みて、次のステップに挑む強い気迫が感じられる会となりました。